生活

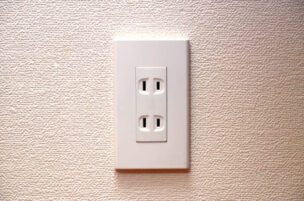

情報コンセント (じょうほうこんせんと)

コンセント (こんせんと)

配線用差込接続器 読み:はいせんようさしこみせつぞくき

コンセント 読み:こんせんと

とは、

『電気機器に電力を供給するための差込口』

概要

詳細≫

「コンセント」は、電気器具に電力を供給するための差込口を指す言葉。

正式名称は「配線用差込接続器」であり、日本工業規格(JIS C 8303)および電気用品安全法によって定められている。

家庭やオフィスの壁などに設置され、電気スタンドや掃除機、電子レンジなどの電源を取る際に使われる。

英語圏では “outlet” や “socket” と呼ばれ、「コンセント」という語は日本でのみ使われる和製英語である。

語源

詳細≫

英語 “concentric”(コンセントリック「同心の」)に由来するとされ、初期の差込型接続器が同心円状の構造をしていたことから生まれた。

つまり「同心円状の接続器」という意味から転じて、電気機器を接続するための差込口を指す言葉になった。

関連記事

Off-Grid (オフグリッド)

off-grid 読み:おふぐりっど

とは、

『電力網や上下水道などの公共インフラに依存せず、自立して生活すること』

概要

詳細≫

「Off-Grid」とは、本来は電力の供給網(grid)から切り離された状態を意味する言葉である。

一般的には太陽光発電や風力発電、井戸水や雨水利用などを活用し、電気・水道・ガスといった公共インフラに頼らずに暮らすライフスタイルを指す。

都市部から離れた山間部や僻地での生活、災害時の自立的な備え、または環境意識の高まりから選択される持続可能な暮らし方の一つとして使われる。

語源

詳細≫

off「離れて」 grid「格子状の送電網」から成る複合語で、「送電網から離れた」という意味が転じて「公共インフラに依存しない」生活全般を表すようになった。

関連記事

五月人形 (ごがつにんぎょう)

五月人形 読み:ゴガツニンギョウ

とは、

『5月5日の端午の節句に飾る武者人形』

概要

詳細≫

五月人形とは、5月5日の端午の節句に合わせて飾られる、甲冑や武者姿を模した人形のこと。

男の子が健康に育ち、たくましく成長するようにという願いを込めて飾られる。

飾り方や種類は地域や家庭によって異なり、代表的なものに「鎧兜」「武者人形」「大将飾り」などがある。

家紋や名前入りの道具が添えられることもある。

背景

詳細≫

武家社会の名残で、鎧や兜が「身を守る」ものとされ、厄除けや健康を願う縁起物とされた。

江戸時代に武家の間で広まり、やがて庶民の間にも定着した。

語源

詳細≫

「五月」は端午の節句がある月を指し、「人形」は人の姿を模した飾り。つまり、「五月に飾る人形」という意味から「五月人形」と呼ばれる。