lactone 読み:らくとん

とは、

概要

詳細≫

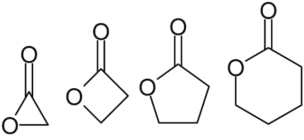

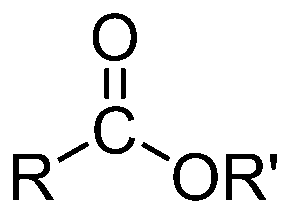

ラクトンは、ヒドロキシ酸が分子内で脱水縮合してできる環状エステルの総称。

有機化学の分野では基本的な構造の一つとして扱われ、分子内に酸素を含む環構造を持つため安定性と反応性を併せ持つ。

自然界には果物、発酵食品、植物精油などに広く存在し、特にγ-デカラクトンやγ-ウンデカラクトンは桃やココナッツに似た甘い香りを放ち、食品香料や香水に利用されている。

また人間の皮膚からも発せられる成分であり、若い女性の皮膚表面から特有の甘い香りを生じるラクトンが確認されている。

このため、体臭研究や化粧品・香粧品分野においても重要な研究対象となっている。

語源

詳細≫

ラテン語 lac「乳」に由来し、「乳に含まれる物質」を意味する。

これは、乳の成分から最初にこの種の化合物が分離されたことにちなむ。

語尾の「-one」は化学命名法でケトンや関連化合物に使われる語尾からの影響を受けている。