側頭葉 読み:ソクトウヨウ

Temporal lobe 読み:テンポラルローブ

とは、

『大脳の側面にある領域で、聴覚や記憶、感情処理に関わる部分』

概要

詳細≫

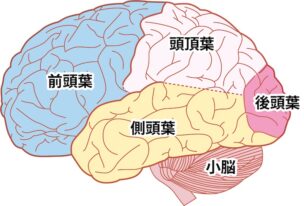

側頭葉は、大脳半球の外側、こめかみのあたりに位置する脳の部位で、大脳の四つの主要な領域のひとつ。

主に聴覚情報の処理、言語理解、記憶の形成(特に海馬)、感情の調整(特に扁桃体)に関与している。

側頭葉の損傷や機能障害は、言語の理解障害(ウェルニッケ失語)や記憶障害、情動の異常行動などを引き起こすことがある。

左右で役割に違いがあり、特に左側頭葉は言語処理、右側頭葉は音楽や空間認識に関連する機能を持つとされている。

語源

詳細≫

側頭「頭の側面」葉「脳の分かれた領域」を意味し、「側頭葉」は「頭の横にある脳の部分」を表す解剖学的名称。

英語では “temporal lobe” と呼ばれ、temporal「頭の側面の」に由来している。