科学

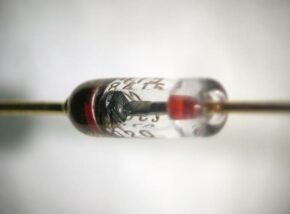

Diode (ダイオード)

diode 読み:だいおーど

とは、

『電流を一方向にだけ流す電子部品』

概要

詳細≫

ダイオードは、電流の流れる方向を制御する電子素子である。

主に直流回路や整流回路で使用され、電流を一方向にしか通さない特性を持つため、電圧の変換や信号制御などに利用される。

構造上、2つの電極(アノードとカソード)を持ち、この2極間の接合で電流の流れを制御する。

電子回路の基本部品として広く使われている。

語源

詳細≫

1919年、イギリスの物理学者ウィリアム・エクルズが二極真空管を指して造語した。

ギリシャ語の di「2」と英語の electrode「電極」の語尾 -ode を組み合わせ、「二つの電極」を意味する名称とした。

-ode はさらにギリシャ語 hodos「道、経路」に由来し、「二つの経路」という意味合いも持つ。

関連記事

画像:John Maushammer(CC BY-SA 2.5)

出典元はこちら

ELSI (エルシー)

ELSI 読み:えるしー

Ethical, Legal and Social Implications 読み:エシカルリーガルアンドソーシャルインプリケーションズ

とは、

『科学技術や研究分野が社会に及ぼす倫理的・法的・社会的影響を指す概念』

概要

詳細≫

Ethical, Legal and Social Implications(以下ELSI)は、新しい科学技術や研究開発が社会に与える影響や意味合いを評価・検討する概念。

倫理的な配慮、法制度との整合性、社会的影響の観点から分析される。

ELSIは、特にヒトゲノム計画などの先進的な研究分野で国際的に使用されており、政策や研究指針の策定にも影響を与えている。

同じ略語で Ethical, Legal and Social Issues(倫理的・法的・社会的問題) と呼ばれることもあるが、こちらは具体的な問題や懸念点に焦点を当てる表現であり、Implications が広く影響や意味の分析を示すのに対して、やや狭義の用法となる。

語源

同義語

Ethical Legal and Social Implications

Ethical Legal and Social Issues

関連記事

可聴域 (かちょういき)

輝度 (きど)

輝度 読み:キド

Luminance 読み:ルミナンス

とは、

『光の強さを表す物理量』

概要

詳細≫

輝度は、光の明るさを定量的に表す物理量で、特定の方向に放射される光の強さを、光源や物体の見かけの大きさで割った値として定義される。

国際単位系(SI)ではカンデラ毎平方メートル(cd/m²)で表される。

たとえばディスプレイやテレビ、照明機器などの明るさ性能を評価する際によく使われる。

また、人間の目が感じる明るさとも関連するため、工学や映像技術でも重要な指標となる。

語源

詳細≫

輝度

輝「かがやく」度「程度、量」という構成で、「光のかがやきの程度」を意味する漢語。

つまり「輝度」は光の強さを数量的に表す物理量を示す学術用語。

Luminance

ラテン語 lumen「光」に由来し、「光の量」を意味する。

英語で「-ance」を付けて名詞化し、「光の性質や度合い」を示す言葉になった。