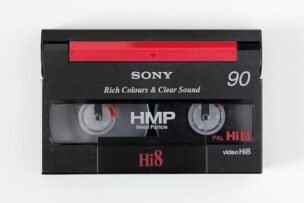

『ソニーなどが提唱した、8mmビデオカセット規格の高画質版』

概要

詳細≫

Hi8は、1989年に登場した8mmビデオカセット規格の改良版で、標準8mm(Video8)に比べて映像解像度や色再現性が向上した。

家庭用ビデオカメラ向けに開発され、特にアナログ時代の高画質録画を求めるユーザーに支持された。

Hi8のカセットはVideo8と互換性があり、Hi8カメラでの撮影映像は専用再生機や一部のHi8対応機で再生可能である。

後継のDigital8が登場するまで、Hi8は8mmテープ市場における高画質規格として普及した。

語源

詳細≫

Hi8は「High-Band 8mm」の略称で、標準8mmビデオより高い周波数帯(高帯域)で信号を記録することから「Hi」と名付けられた。

8mmテープの規格名「8」と組み合わせてHi8と呼ばれる。

関連記事

画像:Bobulous(CC BY-SA 4.0)

出典元はこちら

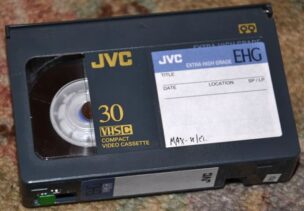

VHS-Compact 読み:ビデオホームシステムコンパクト

VHS-C 読み:ブイエイチエスシー

とは、

『VHSを小型化した規格』

概要

詳細≫

VHS-Cは、VHSの録画方式を維持しつつ、テープカセットを小型化した規格である。

1980年代後半に家庭用ビデオ市場向けに登場し、特にポータブルビデオカメラでの利用を想定して開発された。再生にはアダプターを用いて通常のVHSデッキで再生可能であり、VHSの互換性を保ちながら持ち運びやすいサイズを実現した。

VHS-Cはコンパクトカセット市場で一定のシェアを持ったが、長時間録画の制約や後発の8mmビデオ規格の登場により次第に使われなくなった。

語源

詳細≫

VHS-Cは「VHS Compact」の略称で、標準VHSの録画方式を踏襲しつつ、カセットサイズを小型化したことを示す名称である。

関連記事

VHS

画像:Максим Кораблёв(CC BY-SA 3.0)

出典元はこちら