丹田 読み:タンデン

とは、

『身体の中心にあるとされる、気や力が集まる要所』

概要

詳細≫

丹田は、東洋思想や武道において、人の身体と精神の中心と考えられてきた部位を指す言葉である。

日本語として一般に用いられる場合は、へその下に位置する下丹田を指すことがほとんどで、姿勢の安定、腹式呼吸、精神集中の要となる場所として理解されている。

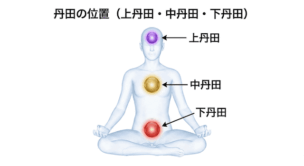

一方、中国の道教や気功、内丹術などの思想体系では、丹田を三つに分ける考え方があり、額の奥に位置する上丹田、胸の中央付近の中丹田、腹部の下丹田をそれぞれ精神・気・生命力の中枢として捉える。

これらは修行や思想上の区分であり、日常語としての用法では下丹田のみを指す場合が多い。

このように丹田は、日本語としては主に身体感覚や精神統一を表す実践的な語として使われつつ、背景には東洋思想に基づく体系的な概念を持つ言葉である。

語源

詳細≫

丹「不老長寿の霊薬、赤い精気」田「それが蓄えられる場所」という意味から成る語。

つまり丹田は「生命エネルギーや精気が蓄えられる場」を表す言葉で、道教や中国古代思想に由来し、日本では武道や禅の身体観として定着した語。