『液体を管を使って一方から他方へ移動させる仕組み』

概要

詳細≫

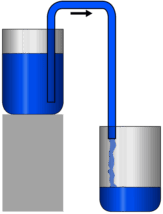

サイフォンとは、液体を大気圧と重力の働きによって、管を用いて高い位置から低い位置へ移動させる仕組みを指す。

片方の容器を他方より高い位置に置き、管の中を一度液体で満たすことで、液体は自然に流れ続ける。

理科や工学の分野では基本的な原理の一つとして知られており、燃料の移動や水槽の排水などに利用される。

また、一般には「サイフォン式コーヒーメーカー」の名称としてもよく知られている。

語源

詳細≫

ギリシャ語 siphōn「管、チューブ」に由来し、ラテン語 sipho を経て中期フランス語 siphon となり、英語に取り入れられた。

関連記事

サイフォン式コーヒーメーカー

画像:User:Tomia(CC BY-SA 2.5)

出典元はこちら

『青白い光沢をもつ金属元素』

概要

詳細≫

亜鉛は、元素記号Znで表される金属元素。

青白い光沢をもち、ややもろいが加工しやすい性質を持つ。

主に鉄板の表面にめっきを施してさびを防ぐ「トタン」や、銅との合金である「黄銅」の材料として広く利用される。

また、生体にとっても必須の微量元素であり、酵素の働きを助けるなど、健康維持に重要な役割を果たす。

語源

詳細≫

「亜鉛」という名称は、中国語「亜鉛」からのもので、「鉛に似た金属」という意味を持つ。

「zinc」という言葉はドイツ語の Zink に由来し、さらにその語源は Zinke「棘、歯、突起」 である。

これは亜鉛の結晶が針状や突起状になる形状にちなんだ表現である。

このドイツ語由来の名称が英語の zinc をはじめ、ヨーロッパ各国の言語にも広まった。

関連記事

画像:Alchemist-hp(CC BY-SA 3.0)

出典元はこちら