運河 (うんが)

運河 読み:ウンガ

とは、

『人工的に造られた水路』

概要

詳細≫

運河とは、自然の川ではなく、人の手によって掘られた人工の水路を指す。

主に船の通行や水の運搬を目的として造られ、都市間の物流や灌漑などの用途にも利用される。

海と海、川と川をつなぐ交通路としての機能を果たすことが多く、内陸国や遠隔地の貿易にも大きく貢献する。

代表的な例としては「パナマ運河」「スエズ運河」などがあり、いずれも国際航路として極めて重要な役割を持つ。

語源

詳細≫

運「はこぶ、」河「かわ、水の流れ」という意味から。

つまり「運河」は「ものや船を運ぶために設けられた川のような水路」を表す熟語。

古くから貿易や灌漑を目的とした土木事業に関連して用いられる語。

関連記事

パナマ運河 (ぱなまうんが)

Panama Canal 読み:パナマカナル

パナマ運河 読み:パナマウンガ

とは、

『パナマ共和国にある、大西洋と太平洋を結ぶ運河』

概要

詳細≫

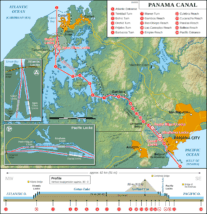

パナマ運河は、中米パナマ共和国を横断する全長約82キロメートルの運河で、大西洋(カリブ海)と太平洋を結ぶ重要な海上交通路。

1914年に開通し、それまで南米最南端のマゼラン海峡を回る必要があった航路を大幅に短縮した。

運河は閘門式と呼ばれる仕組みを用い、海抜26メートルのガトゥン湖を通過することで、両洋間の高低差を調整している。

かつてはアメリカ合衆国が建設・管理していたが、1999年にパナマ政府に完全返還された。

世界貿易において非常に重要な役割を担っており、毎年多数の船舶が通航している。

関連記事

画像:Thoroe(CC BY-SA 2.0)

出典元はこちら

蛇紋石 (じゃもんせき)

蛇紋岩 (じゃもんがん)

蛇紋岩 読み:ジャモンガン

とは、

『表面が蛇の皮のように見える、緑色系の光沢を持つ岩石』

概要

詳細≫

蛇紋岩は、地殻深部でマグマ由来のかんらん岩などが水と反応して変成した結果できる変成岩の一種。

見た目は暗緑色や黄緑色で、独特の模様や光沢を持つため、石材や装飾品としても利用される。

主成分は蛇紋石で、クロムやニッケルなどを含むこともある。

地質学的にはプレートの沈み込み帯や蛇紋岩メランジなどの場所でよく見られ、地震や地下水の研究においても重要な岩石とされる。

語源

詳細≫

蛇「へび」紋「もよう」岩「いわ」で、表面の模様が蛇の皮に似ていることに由来。

つまり「蛇紋岩」は「蛇のような模様を持つ岩石」を意味し、主に地質学や鉱物学の分野で使われる語。

関連記事

画像:James St. John(CC BY-SA 3.0)

出典元はこちら