画像:Rikke K Kirk, Bente Jørgensen, Henrik E Jensen(CC BY-SA 2.0)

出典元はこちら

医学

踵 (かかと/くびす/きびす)

踵 読み:カカト/クビス/キビス

とは、

『足の裏の後ろにある、丸く突き出た部分』

概要

詳細≫

「踵」は、足の後方にある部位を意味する言葉。

歩行の際に地面に接して体を支える部分である。

また、古くは「きびす」とも読まれ、「踵を返す」のように、方向転換や退去を表す比喩的な表現として使われてきた。

現代では「かかと」が一般的な呼称として定着している。

語源

詳細≫

「踵」は、もともと「きびす」と「かかと」という二つの読み方を持つ語。

「きびす」は上代から用いられた和語で、古語において「足の後ろの部分」を意味した。特に方向転換の動作を表す「踵を返す」に残っている。

「かかと」は後世に広く普及した呼び方で、「かか(掛かる)」+「と(所)」に由来するとの説がある。

つまり「体を掛ける部分」という意味合いを持つ。

両者は同じ対象を指すが、時代や文脈によって使い分けられてきた。

関連記事

iPS細胞 (あいぴーえすさいぼう)

Induced pluripotent stem cell 読み:インデューストプルリポーテントステムセル

人工多能性幹細胞 読み:ジンコウタノウセイカンサイボウ

iPS細胞 読み:アイピーエスサイボウ

とは、

概要

詳細≫

iPS細胞は、人や動物の体細胞(皮膚や血液など)に特定の遺伝子を導入して、多能性(さまざまな種類の細胞に分化できる性質)を持たせた人工の幹細胞。

再生医療や病気の研究、新薬の開発などに広く利用されている。

2006年に京都大学の山中伸弥らがマウスで作成に成功し、2007年にはヒトのiPS細胞も作られた。

臓器や組織の修復、難病治療の可能性を大きく広げた技術として注目されている。

語源

同義語

関連記事

Legionella (レジオネラ)

legionella 読み:れじおねら

レジオネラ菌 読み:れじおねらきん

とは、

『川や湖、温泉、土などに生息する細菌の総称』

概要

詳細≫

レジオネラは、レジオネラ属に分類される細菌の総称で、特に「レジオネラ・ニューモフィラ(Legionella pneumophila)」という菌種が知られている。

この菌は主に温水や冷却塔、加湿器、水風呂、循環式の浴槽などの水環境に生息しており、これらから発生したエアロゾル(細かい水しぶき)を吸い込むことで人に感染することがある。

感染すると、「レジオネラ症」と呼ばれる肺炎(在郷軍人病)や、軽症の発熱を伴う「ポンティアック熱」を引き起こすことがある。

特に高齢者や免疫力が低下している人にとっては重症化しやすく、衛生管理上の重大な注意が必要とされている。

語源

詳細≫

1976年にアメリカ・フィラデルフィアで開催された退役軍人(レジオン=Legion)会議に参加していた人々の間で集団肺炎が発生し、後に原因菌としてこの新種の細菌が発見されたことに由来する。

菌の名称「Legionella」は、この事件に関係する「American Legion(アメリカ在郷軍人会)」にちなんで命名された。日本語でもこの出来事に由来し、「在郷軍人病」という名称で知られる。

同義語

関連記事

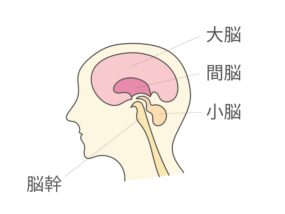

大脳 (だいのう)

大脳 読み:ダイノウ

とは、

『脳の中で最も大きく、高度な認知・運動・感覚・言語などをつかさどる部分』

概要

詳細≫

大脳は脳全体の中で最も大きな部分で、人間の脳の大部分を占めている構造。

左右の大脳半球からなり、それぞれが前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉といった複数の領域に分かれている。

大脳皮質(表面の灰白質)は、思考、判断、記憶、言語、感情、運動、感覚などの高次機能を担っており、人間らしい知的活動の中心となっている。

内側には大脳髄質(白質)や大脳基底核などの構造があり、自律的な運動の調整や感情の制御にも関与している。

進化的にも発達が著しく、人間の高度な精神活動の基盤となる重要な部位。

語源

詳細≫

大「大きい」脳「あたまの中にある神経中枢」という意味から。

つまり「大脳」は「脳の中でも特に大きく中心的な部分」を表す言葉で、医学・生理学・解剖学などで用いられる基本語。