黒潮 読み:クロシオ

黒潮 読み:ニホンカイリュウ

とは、

『日本の太平洋岸を流れる世界最大規模の暖流』

概要

詳細≫

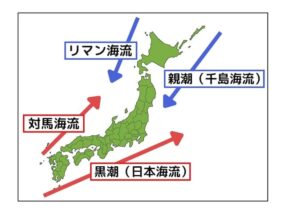

黒潮は、日本の太平洋岸を北上する世界最大級の暖流で、正式には「日本海流」と呼ばれる。

英語では「Kuroshio Current」または「Japan Current」とも言う。

フィリピン東方の北赤道海流から分岐し、沖縄・九州・四国・本州の南岸を通って伊豆諸島・房総半島沖へと流れる。

流速が速く、水温が高いため、周辺地域の気候や漁業、海洋生態系に大きな影響を与える暖流として知られている。

語源

詳細≫

黒「色が濃く深い」潮「海の流れ」という意味から。

つまり「黒潮」は「黒く見える海の流れ」を指す語。