思想・哲学

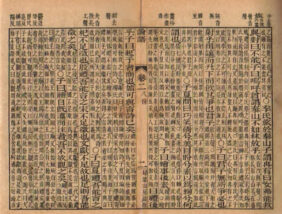

論語 (ろんご)

ヒッチンズの剃刀 (ひっちんずのかみそり)

Hitchens’s razor 読み:ヒッチェンズレイザー

ヒッチンズの剃刀 読み:ひっちんずのかみそり

とは、

『証拠なしで主張できるものは、証拠なしで却下することもできるという考え方』

概要

詳細≫

ヒッチンズの剃刀は、イギリスの作家クリストファー・ヒッチンズが提唱した論理的な基準。

何かを主張する際、その主張に十分な証拠がない場合、その主張を無視してよいという考え方を指す。

この原則は、特に宗教的信念や超自然的な存在に関する議論で用いられることが多い。たとえば、「神が存在する」と主張する人が、その証拠を示せない場合、その主張を退けても問題ないとされる。

この考え方は科学的な議論や批判的思考の中でも重視される。

語源

詳細≫

イギリスの作家クリストファー・ヒッチンズ(1949–2011)の著書『God Is Not Great』に記載された内容が語源。

「剃刀」は不要な仮定や曖昧な主張を切り捨てるという意味で、オッカムの剃刀に由来する比喩的な表現。

同義語

関連記事

オッカムの剃刀 (おっかむのかみそり)

Occam’s razor / Ockham’s razo

読み:オッカムズレイザー

オッカムの剃刀

読み:おっかむのかみそり

とは、

『必要以上に仮説を立てるべきでないという考え方』

概要

詳細≫

オッカムの剃刀は、複数の仮説があるとき、無駄に複雑なものを排除して、できるだけ簡潔で合理的な説明を選ぶべきだとする原則。科学や哲学の分野で頻繁に引用される。

例えば、ある現象を説明するのに「単純な自然現象」か「複雑な超常現象」のどちらかを選ぶ場合、前者が支持されやすい。

語源

詳細≫

ラテン語の “Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem“「存在は必要以上に増やしてはならない」に基づく。イギリスの神学者ウィリアム・オッカムが提唱したことから名付けられた。

関連記事

徳 (とく)

徳 読み:トク

とは、

『道徳的な行い』

『立派な性質や道徳心』

『善行の積み重ねによって得られる恩恵』

概要

詳細≫

「徳」は、人が本来備えるべき道徳的に優れた性質や、その人の行いが周囲に良い影響をもたらす力を指す語。

儒家思想においては、仁・義・礼・智などを総合した、人間としての理想的な人格を示す中心概念として扱われる。

また、善行を積み重ねることで将来良い結果を得る「功徳(くどく)」の意味へ広がることもある。

例文

詳細≫

・徳のある人は、自然と人々に慕われる。

・善行を続ければ、いつか徳となって返ってくる。

語源

詳細≫

漢字「徳」は、「彳『ゆく、行動』、直『ただしい』、心『こころ』」の意味を含む。

つまり「正しい心に基づく行い」という意味から、人の道徳的価値を表す語として発展した。

儒家思想を中心に広く用いられる語。