幾何学 読み:キカガク

geometry 読み:ジオメトリー

とは、

『図形や空間の性質について研究する数学の一分野』

概要

詳細≫

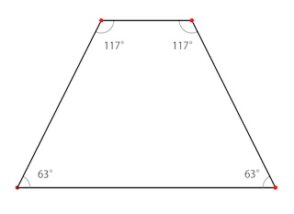

幾何学は、図形の大きさ・形・位置関係などを論理的に扱う数学の一分野。

点・線・面・立体などの空間的対象を対象にし、それらの関係や構造を解析する。

古代ギリシャ以来の伝統ある分野であり、ユークリッド幾何学(平面幾何・空間幾何)をはじめ、非ユークリッド幾何学、射影幾何学、微分幾何学など、多様な体系に発展している。

現代では、物理学やコンピューターグラフィックス、建築設計など幅広い領域で応用されている。

語源

詳細≫

幾何学

「幾何」は中国語に由来し、明末〜清代にイエズス会士が西洋の「geometry(ギリシャ語 geōmetria)」を翻訳する際に当てられた語。

もともと中国語で「幾何」は「いくばく・どれほど」という意味を持ち、「metria(測る)」の部分を意訳したものとされる。

つまり「幾何学」は「どれほどを測る学問」という意味であり、形や空間の量的関係を扱う学問を指す。

geometry」

英語「geometry」は、ギリシャ語「geōmetria」に由来する。

geo「地球」metron「測ること」という語から成り、「大地を測る」という意味をもつ。

古代エジプトで土地の測量に用いられた技術が起源であるとされる。

つまり「geometry」は「地面を測る学問」から発展して「図形や空間を扱う学問」を意味するようになった。